- 最新医讯:【义诊预告】西昌市人民医院大型义诊活动,5月7日约定您啦!

- 最新医讯:凉山各医院2年跑出“加速度”,9月再迎华西胸外专家

- 最新医讯:紧急通知

- 最新医讯:好消息!四川大学华西医院泌尿外科专家魏强教授来院坐诊

- 最新医讯:西昌市人民总医院携手省科学普及专委会开展卫生下乡及科普宣传活动

- 最新医讯:西昌市人民医院耳鼻咽喉头颈外科将于3月3日开展“全国爱耳日”义诊活动

- 最新医讯:重磅消息!2月21日起,四川大学华西医院泌尿外科魏强教授将定期到西昌市人民医院开展门诊、手术

- 最新医讯:西昌市人民医院胃肠肿瘤专病门诊开诊!

- 最新医讯:西昌市人民医院开展日间蓝光治疗门诊 轻度“小黄人”,母子不分离、不住院就能照蓝光啦!

- 最新医讯:好消息!西昌市人民医院高压氧舱运行啦

腰椎间盘突出症及椎间盘镜手术系统(MED—Ⅱ)简介

2014-11-03 09:29 来源:骨科 阅读次数:

腰椎间盘突出症属骨科常见病、多发病,是导致腰腿痛的主要病因。国内统计,腰腿痛病人占骨科门诊病人的70%左右,而腰椎间盘突出症占腰腿痛门诊病人的20%左右。腰椎间盘突出症的发病率以青壮年最多见,平均年龄为40.1岁。20—40岁占64.4%,40以上占34.912%。且近年来逐渐向低龄化发展趋势,本科诊治患者最小年龄17岁,最大年龄88岁。

尽管80%的腰椎间盘突出病人通过保守治疗即能得到缓解或治愈,但仍有10%—20%的腰 椎间盘突出症病人需手术治疗才能取得良好的治疗效果。大量的文献资料证实,手术效果与病人的选择、手术方法、评价方法、随访方式有关。国外文献报道手术的优良率为46%—97%,国内报道优良率为80%—90%。

腰椎间盘突出症的临床表现:1、腰痛和放射性下肢痛是本病突出的症状,痛的性质多为刺痛、烧灼样痛或刀割样痛。特点:①下肢痛沿神经根分布区放射,故又称根性放射痛。疼痛一般沿臀部、大腿后侧放散至小腿或足。②疼痛与腹压有关:咳嗽、打喷嚏、排便、甚至大笑或大声说话,均可使疼痛和放射痛加剧。③活动或劳累后疼痛加重,卧床休息后减轻。2、跛行:行走时躯干僵硬,向前或一侧倾斜,患肢不能正常迈步及负重。伴有腰椎管狭窄者常有间歇性跛行。3、腰背部肌肉痉挛、脊柱畸形和活动受限。4、神经功能损害:受累神经根所支配的肌肉发生萎缩,肌力减退,极少数有完全瘫痪。受累神经根分布区可出现感觉过敏、麻木、感觉减退或消失。腰4—5椎间盘突出者常有小腿前外侧及足背感觉减退;腰5骶1椎间盘突出者,小腿后外、足跟部及足外侧感觉减退;腰3—4椎间盘突出者,小腿前内侧感觉减退。

分型:按照北美脊柱外科协会的命名,将“椎间盘突出”分为以下四种类型:

1、椎间盘膨隆:指椎间盘向周围均匀膨出,超出椎体边缘之外。

2、椎间盘突出:指椎间盘向某一局部方向突出,该处纤维环破裂,但纤维外层和后纵韧带保持完整。

3、椎间盘脱出:指髓核突破纤维外层和后纵韧带进入硬膜外间隙。

4、椎间盘游离:脱出的髓核与椎间盘母体分离,落入椎管。

西昌市人民医院骨科于2005年5月率先在全州引进第二代椎间盘镜手术系统(MED—Ⅱ),积极开展腰椎间盘突出症经后路椎板间隙显微内窥镜下椎间盘髓核摘除术,目前已开展近千例。

与传统开放式后路手术相比,具有以下优点:

1、手术切口小,为1.5cm,在皮肤上仅为一小孔;

2、未广泛剥离椎旁肌,而传统手术需广泛剥离椎旁肌,损伤大,出血多;

3、只在椎板上开窗,即在椎板上开一小孔,完全不破坏脊柱原有的生物力学特性,不严重干扰正常脊柱的生物力学结构,术后对脊柱的稳定性不构成严重影响,从而减少和有效防止了腰椎术后的下腰椎不稳;而传统手术须行椎板广泛切除是造成术后腰椎不稳定甚至滑脱的重要原因;

4、手术视野清晰,由于先进的摄录像系统将操作术野放大64倍,从而术中能够比直视条件下更准确地辩认和保护好术野区的神经根、硬脊膜囊和椎管内的血管丛,同时清晰的术野又能保证更精确地完成椎板开窗、神经根通道扩大、神经根周围粘连分离和病变髓核的摘除。有效避免了传统手术视野小、操作不便、易损伤硬膜囊和神经根以及减压不彻底等缺点,使手术更安全,效果更可靠。

5、传统手术住院时间约需2周,手术后须卧床4周以上,才可逐渐下床活动;而椎间盘镜下手术,住院时间不超过1周,术后3天即可下床活动,大缩短了住院时间及卧床时间。

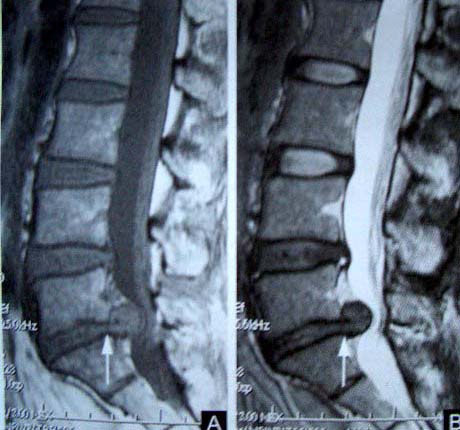

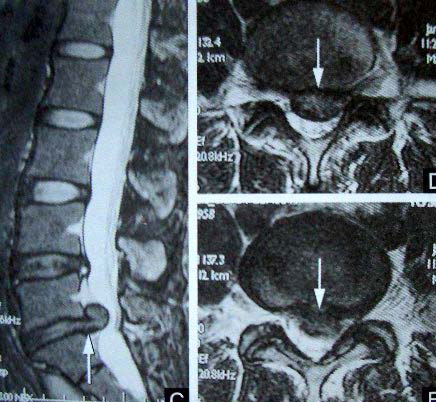

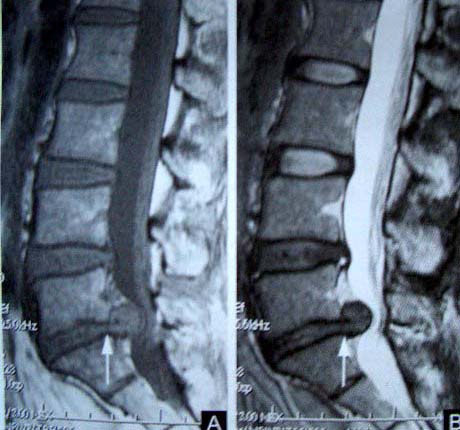

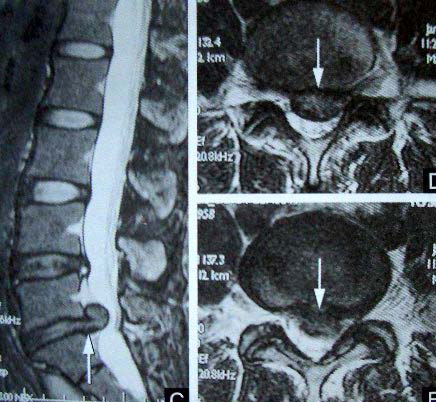

腰椎间突出症的影像表现:

腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症

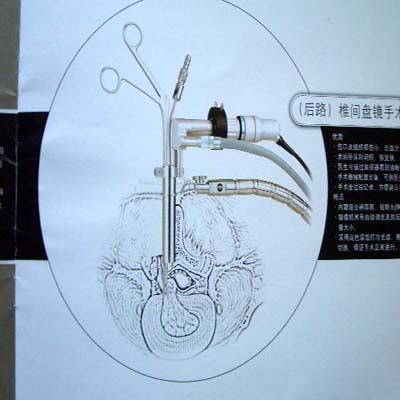

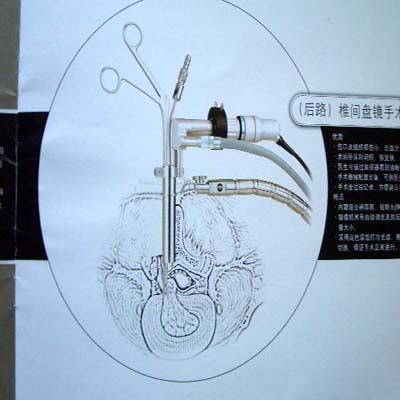

椎间镜手术中(1)

椎间盘镜手术中(2)

尽管80%的腰椎间盘突出病人通过保守治疗即能得到缓解或治愈,但仍有10%—20%的腰 椎间盘突出症病人需手术治疗才能取得良好的治疗效果。大量的文献资料证实,手术效果与病人的选择、手术方法、评价方法、随访方式有关。国外文献报道手术的优良率为46%—97%,国内报道优良率为80%—90%。

腰椎间盘突出症的临床表现:1、腰痛和放射性下肢痛是本病突出的症状,痛的性质多为刺痛、烧灼样痛或刀割样痛。特点:①下肢痛沿神经根分布区放射,故又称根性放射痛。疼痛一般沿臀部、大腿后侧放散至小腿或足。②疼痛与腹压有关:咳嗽、打喷嚏、排便、甚至大笑或大声说话,均可使疼痛和放射痛加剧。③活动或劳累后疼痛加重,卧床休息后减轻。2、跛行:行走时躯干僵硬,向前或一侧倾斜,患肢不能正常迈步及负重。伴有腰椎管狭窄者常有间歇性跛行。3、腰背部肌肉痉挛、脊柱畸形和活动受限。4、神经功能损害:受累神经根所支配的肌肉发生萎缩,肌力减退,极少数有完全瘫痪。受累神经根分布区可出现感觉过敏、麻木、感觉减退或消失。腰4—5椎间盘突出者常有小腿前外侧及足背感觉减退;腰5骶1椎间盘突出者,小腿后外、足跟部及足外侧感觉减退;腰3—4椎间盘突出者,小腿前内侧感觉减退。

分型:按照北美脊柱外科协会的命名,将“椎间盘突出”分为以下四种类型:

1、椎间盘膨隆:指椎间盘向周围均匀膨出,超出椎体边缘之外。

2、椎间盘突出:指椎间盘向某一局部方向突出,该处纤维环破裂,但纤维外层和后纵韧带保持完整。

3、椎间盘脱出:指髓核突破纤维外层和后纵韧带进入硬膜外间隙。

4、椎间盘游离:脱出的髓核与椎间盘母体分离,落入椎管。

西昌市人民医院骨科于2005年5月率先在全州引进第二代椎间盘镜手术系统(MED—Ⅱ),积极开展腰椎间盘突出症经后路椎板间隙显微内窥镜下椎间盘髓核摘除术,目前已开展近千例。

与传统开放式后路手术相比,具有以下优点:

1、手术切口小,为1.5cm,在皮肤上仅为一小孔;

2、未广泛剥离椎旁肌,而传统手术需广泛剥离椎旁肌,损伤大,出血多;

3、只在椎板上开窗,即在椎板上开一小孔,完全不破坏脊柱原有的生物力学特性,不严重干扰正常脊柱的生物力学结构,术后对脊柱的稳定性不构成严重影响,从而减少和有效防止了腰椎术后的下腰椎不稳;而传统手术须行椎板广泛切除是造成术后腰椎不稳定甚至滑脱的重要原因;

4、手术视野清晰,由于先进的摄录像系统将操作术野放大64倍,从而术中能够比直视条件下更准确地辩认和保护好术野区的神经根、硬脊膜囊和椎管内的血管丛,同时清晰的术野又能保证更精确地完成椎板开窗、神经根通道扩大、神经根周围粘连分离和病变髓核的摘除。有效避免了传统手术视野小、操作不便、易损伤硬膜囊和神经根以及减压不彻底等缺点,使手术更安全,效果更可靠。

5、传统手术住院时间约需2周,手术后须卧床4周以上,才可逐渐下床活动;而椎间盘镜下手术,住院时间不超过1周,术后3天即可下床活动,大缩短了住院时间及卧床时间。

腰椎间突出症的影像表现:

腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症的模式图:

腰椎间盘突出症手术模式图:

椎间镜手术中(1)

椎间盘镜手术中(2)

关键词:

上一篇:第一页

下一篇:我院成功实施一例左膝全关节表面置换术